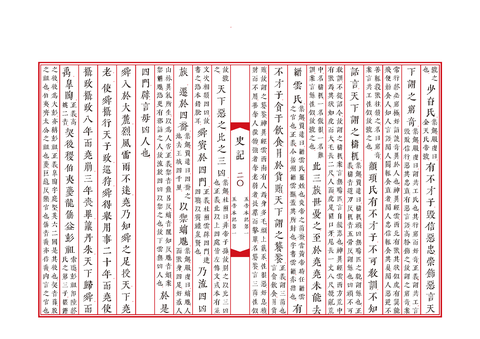

在《史记》之前,中国的史书多采用编年体(如《春秋》)或国别体(如《国语》),注重时间线或地域划分,但难以深入刻画人物与事件的复杂性。司马迁开创性地采用”纪传体”,以”本纪””世家””列传””表””书”五部分构成完整体系:

- 本纪记帝王兴衰(如《项羽本纪》虽非帝王却列入本纪,因司马迁认可其”亡秦”的历史地位);

- 世家载诸侯贵族(如《孔子世家》将孔子列入,体现其”素王”的文化影响力);

- 列传写各色人物(从刺客荆轲到商人范蠡,覆盖社会各阶层);

- 表梳理时间脉络,书记录典章制度(如《礼书》《乐书》)。

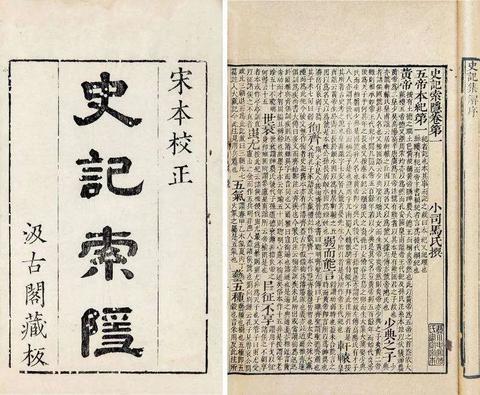

这种体例的创新,不仅让历史变得”可感知”,更奠定了后世”二十四史”的写作规范。正如清代学者章学诚在《文史通义》中评价:”《史记》一家,言皆有物,事必有征,故能成其一家之言。”

鲁迅对《史记》的这句评价,精准概括了其文学价值。《史记》的文学性体现在三个层面:

1. 叙事艺术:以”故事”写历史

司马迁擅长用戏剧化的情节塑造人物,如《项羽本纪》中”鸿门宴”的描写:”项庄舞剑,意在沛公”的紧张氛围、樊哙”披帷西向立,瞋目视项王”的威猛,仿佛让读者亲历现场。这种”以文运事”的手法,让历史事件脱离了枯燥的记录,成为有温度的”活的历史”。

2. 人物塑造:立体多面的”圆形人物”

《史记》中的人物没有绝对的”善”与”恶”:刘邦既有”约法三章”的仁厚,也有”溺儒冠”的粗鄙;项羽既有”破釜沉舟”的英雄气概,也有”妇人之仁”的优柔寡断。这种”不虚美,不隐恶”的”实录”精神(《汉书·司马迁传》),让人物形象更加真实可信。

3. 语言风格:文言的”活的灵魂”

《史记》的语言简洁凝练,却充满感染力。如《李将军列传》中”桃李不言,下自成蹊”,用比喻形容李广的人格魅力;《屈原贾生列传》中”举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”,以对比突出屈原的高洁。这些语句不仅成为经典成语,更成为中国文学的语言宝库。

《史记》的核心价值,在于其”成一家之言”的思想高度。司马迁写历史,不是简单的”记录往事”,而是要探究”天与人的关系””古与今的变化”:

- 历史理性:司马迁坚持”实录”,即使对汉武帝的过失(如”巫蛊之祸”)也不讳言;对秦始皇的评价,既肯定其”统一六国”的功绩,也批判其”焚书坑儒”的暴政。这种”辩证看待历史”的思维,为后世史学家树立了榜样。

- 文化精神:《史记》中贯穿的”家国情怀”(如屈原的”爱国”、李广的”守边”)、”人格尊严”(如荆轲的”重义”、司马迁的”忍辱著书”),成为中国传统文化的核心价值观。正如清代学者方苞所说:”《史记》所载,皆三代以来之遗文,其义理之精深,足以继《六经》。”

在快餐化阅读的今天,《史记》依然具有独特的价值。它告诉我们:历史不是冷冰冰的数字,而是有血有肉的”人”的故事;文学不是空洞的辞藻,而是承载思想的”载体”。读《史记》,我们可以学到:

- 如何”辩证看待历史”:不盲目崇拜古人,也不否定历史的进步;

- 如何”书写人生”:像司马迁那样,即使遭遇挫折,也坚持自己的理想;

- 如何”传承文化”:从历史人物的故事中,汲取精神力量,成为有温度、有担当的现代人。

参考资料

1. 《汉书·司马迁传》(东汉·班固);

2. 《文史通义》(清·章学诚);

3. 《汉文学史纲要》(鲁迅);

4. 《史记选》(王伯祥)。

(注:文中引用的《史记》原文均出自中华书局1959年版标点本。)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光