当我们谈论“人生问题”时,不同文明都给出了深刻的思考。佛教的“四圣谛”(苦、集、灭、道)与西方哲学的人生论,虽源于不同的文化土壤,却共同指向人类对“生存困境”的追问、对“解脱之道”的探寻。这种跨文明的对话,或许能为我们理解生命本质提供更辽阔的视角。

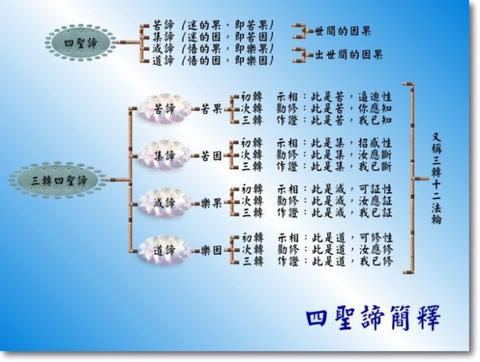

四圣谛(Catursatya)是佛教的核心教义,被称为“佛法的总纲”。《杂阿含经》中记载,佛陀成道后首次说法便提出:“此是苦,应知;此是集,应断;此是灭,应证;此是道,应修。”这一教义以“苦”为起点,构建了对人生问题的完整解释体系。

一、四圣谛:佛教对人生问题的根本回答

1. 苦(Dukkha):人生的本质困境

佛教所说的“苦”并非仅指肉体的痛苦,而是涵盖了生命的所有“不圆满”:生、老、病、死是自然之苦;求不得、爱别离、怨憎会是情感之苦;甚至“乐”本身也是苦——因为快乐终将消逝(“乐极生悲”)。《增一阿含经》中说:“一切行无常,一切法无我,涅槃寂灭乐。”“无常”(Anitya)是苦的根源,因为所有事物都在不断变化,而人类却执着于“恒常”的幻想,从而产生痛苦。

2. 集(Samudaya):痛苦的根源

“集”意为“积聚”,指痛苦的根源是“贪嗔痴”(三毒)。贪(Raga)是对欲望的执着,嗔(Dvesha)是对厌恶之物的排斥,痴(Moha)是对真理的无知(如执着于“自我”的存在)。《杂阿含经》中说:“贪爱所生苦,若离贪爱者,彼即得安乐。” 痛苦并非来自外界,而是源于内心的执着——我们执着于“我”的存在,执着于“拥有”,执着于“控制”,这些执着像锁链一样束缚着我们。

3. 灭(Nirodha):痛苦的终结

“灭”指“涅槃”(Nirvana),即消除“贪嗔痴”后达到的境界。涅槃不是“死亡”,而是“烦恼的熄灭”:没有执着、没有痛苦、没有无常的困扰。《大般涅槃经》中描述涅槃为“常、乐、我、净”——这里的“我”不是执着的“自我”,而是“真实的本性”(法身)。涅槃是佛教追求的终极目标,是“人生问题”的彻底解决。

4. 道(Marga):通往解脱的路径

“道”指“八正道”(正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定),是消除“贪嗔痴”、达到涅槃的具体方法。八正道强调“中道”(避免极端的苦行或纵欲),通过理性的思考(正见)、道德的行为(正业)、专注的修行(正定),逐步摆脱执着,实现解脱。

二、西方哲学中的人生问题:从“理性”到“存在”的探寻

1. 古希腊哲学:理性与德性的幸福

古希腊哲学家认为,人生的目标是“幸福”(Eudaimonia),而幸福的实现需要“德性”(Arete,即“卓越”)和“理性”(Logos)。苏格拉底提出“认识你自己”,认为未经审视的人生不值得过;柏拉图认为,幸福在于灵魂的和谐(理性控制激情与欲望);亚里士多德在《尼各马可伦理学》中说:“幸福是合乎德性的活动,且是终身的活动。” 古希腊哲学将人生问题转化为“如何通过理性实现德性”,强调“入世”的责任与自我完善。

2. 中世纪哲学:信仰与救赎的人生

中世纪基督教哲学以“原罪”(Original Sin)为人生问题的起点。奥古斯丁在《忏悔录》中说,人类因亚当的堕落而陷入“罪性”,痛苦源于“背离上帝”。人生的意义在于“信仰上帝”,通过教会的圣事(如洗礼、圣餐)和道德修行(如谦卑、慈善),获得上帝的救赎,进入天堂。中世纪哲学将人生问题纳入“神的计划”,强调“超越”的维度——人生的价值在于为来世做准备。

3. 近代哲学:自由与理性的启蒙

近代哲学(如笛卡尔、康德、尼采)强调“人的主体性”,将人生问题从“神”转向“人自身”。笛卡尔提出“我思故我在”,确立了理性的权威;康德在《实践理性批判》中说:“人是目的,不是手段”,强调自由意志与道德责任;尼采则批判传统道德(如基督教的“奴隶道德”),提出“超人”(Übermensch)理念——通过自我超越,实现“权力意志”(Will to Power)。近代哲学将人生问题转化为“如何通过自由与理性实现自我”,强调“个体”的价值与创造性。

4. 现代哲学:存在与荒诞的反抗

现代存在主义哲学(如萨特、加缪)以“存在的荒诞”为人生问题的核心。萨特在《存在与虚无》中说:“存在先于本质”,即人没有先天的本质,必须通过自由选择创造自己的意义;加缪在《西西弗神话》中说,人生的荒诞在于“人对意义的渴望”与“世界的无意义”之间的冲突。存在主义认为,人生的意义不是“寻找”来的,而是“创造”来的——通过反抗荒诞(如西西弗斯推石上山的坚持),实现自我的价值。

三、四圣谛与西方哲学的异同:跨文明的生命对话

1. 相同点:对“人生困境”的共同关注

无论是佛教的“苦”还是西方哲学的“生存困境”(如荒诞、原罪、痛苦),都承认人生并非完美,都面临着“不圆满”的问题。例如,叔本华在《作为意志和表象的世界》中说:“生命是一团欲望,欲望不满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。” 这与佛教的“苦”(求不得、乐极生悲)有着惊人的相似——两者都看到了人类欲望与现实之间的矛盾,都认为痛苦是人生的本质特征。

2. 相同点:对“解脱之道”的探寻

无论是佛教的“八正道”还是西方哲学的“德性”“信仰”“自由”,都试图为人生问题提供解决路径。例如,佛教的“正见”(正确的认识)与苏格拉底的“认识你自己”都强调“理性”的重要性;佛教的“正业”(道德行为)与亚里士多德的“德性”都强调“道德”的价值;佛教的“涅槃”与基督教的“天堂”都强调“超越”的境界——两者都相信,通过某种方式,人类可以摆脱痛苦,实现幸福。

3. 不同点:“自我”与“无我”的对立

佛教的核心概念是“无我”(Anatta),认为“自我”是一种幻觉(由“五蕴”——色、受、想、行、识——的聚合而成),痛苦源于对“自我”的执着。而西方哲学(从古希腊到现代)始终强调“自我”的存在:苏格拉底的“认识你自己”是认识“自我”的本质;康德的“人是目的”是强调“自我”的尊严;尼采的“超人”是实现“自我”的超越。这种对立导致了两者对人生问题的解决方式不同:佛教通过“消除自我执着”来解脱,西方通过“实现自我”来获得意义。

4. 不同点:“出世”与“入世”的选择

佛教强调“出世”(脱离轮回),认为人生的终极目标是“涅槃”,即超越世俗的痛苦。而西方哲学(尤其是古希腊和近代)强调“入世”,认为人生的意义在于“参与世俗生活”:亚里士多德的“德性活动”是在社会中实现的;康德的“道德责任”是对他人的责任;尼采的“超人”是在现实中创造价值。即使是中世纪的基督教,也强调“在世俗中修行”(如慈善、谦卑),为来世做准备。这种差异源于两者的文化背景:佛教源于古印度的“沙门传统”(追求解脱),而西方哲学源于古希腊的“城邦传统”(追求公共善)。

5. 不同点:“因果”与“自由”的张力

佛教的“因果业报”(Karma)认为,人的行为(业)会影响未来的命运(果),痛苦是过去的“业”的结果,解脱需要“断除业障”。而西方哲学(尤其是近代以来)强调“自由意志”:笛卡尔的“我思”是自由的;康德的“绝对命令”是自由的选择;萨特的“存在先于本质”是自由的创造。这种张力导致了两者对“责任”的理解不同:佛教认为,痛苦是“自己的业”的结果,责任在于“断除业障”;西方哲学认为,痛苦是“自由选择”的结果,责任在于“承担选择的后果”。

四、结语:跨文明对话的现代意义

四圣谛与西方哲学的人生问题,虽有诸多不同,但都为我们理解生命本质提供了宝贵的视角。佛教的“无我”提醒我们,不要执着于“自我”的幻想,要学会放下;西方哲学的“自我”提醒我们,要珍惜“个体”的价值,要勇敢创造。在现代社会,我们面临着更多的“生存困境”(如焦虑、孤独、虚无),这种跨文明的对话或许能为我们提供更全面的解决方案——既学会“放下”(佛教的智慧),又学会“创造”(西方的智慧),在“出世”与“入世”之间找到平衡,在“无我”与“自我”之间实现超越。

正如《华严经》中所说:“一切众生皆有如来智慧德相,但以妄想执着而不能证得。” 西方哲学家尼采也说:“人是一根会思考的芦苇,但他的尊严在于思考。” 无论是佛教的“如来智慧”还是西方的“思考的尊严”,都指向同一个目标——实现生命的圆满与幸福。或许,这就是跨文明对话的终极意义:在不同的思想中,找到人类共同的“生命密码”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《杂阿含经》(佛教经典)

2. 《增一阿含经》(佛教经典)

3. 《大般涅槃经》(佛教经典)

4. 亚里士多德:《尼各马可伦理学》(西方哲学经典)

5. 康德:《实践理性批判》(西方哲学经典)

6. 尼采:《查拉图斯特拉如是说》(西方哲学经典)

7. 叔本华:《作为意志和表象的世界》(西方哲学经典)

8. 萨特:《存在与虚无》(西方哲学经典)

9. 《西西弗神话》(西方哲学经典)