在哲学的视域中,道德实践从来不是孤立的行为规范,而是与心灵的觉醒、成长深度绑定的“生命修行”。从儒家的“修身齐家”到道教的“积德累功”,再到佛教的“六度万行”,三大思想传统都指向一个核心命题——道德实践是心灵成长的必经之路,而心灵成长是道德实践的终极指向。这种互动关系,构成了中国人对“善”与“成长”的独特理解。

一、儒家:“修身”是心灵的“打磨课”

儒家将道德实践称为“修身”,视其为心灵成长的基础。《大学》开篇即言:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”这里的“修身”,不是简单的行为约束,而是对心灵的“打磨”——通过“格物、致知、诚意、正心”的递进功夫,将外在的道德规范内化为心灵的自觉。

比如“慎独”,《中庸》强调“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也”。在无人监督的情况下坚守道德,考验的是心灵的“诚”。这种“诚”不是虚伪的迎合,而是对“仁”的真心认同。当一个人在“慎独”中不断践行“仁”,心灵会逐渐摆脱私欲的遮蔽,走向“廓然大公”的境界。正如孟子所说:“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。”道德实践的过程,就是心灵向“天德”靠近的过程。

二、道教:“积德”是心灵的“能量库”

道教将道德实践称为“积德”,认为“德”是心灵成长的“能量”。《道德经》说:“重积德则无不克,无不克则莫知其极。”这里的“积德”,不是功利的“行善求报”,而是对“道”的顺应。道教主张“性命双修”,其中“性”是心灵的本质,“命”是生命的能量,而“积德”就是将“道”的能量注入心灵,让心灵从“浑浊”走向“清透”。

比如道教的“功过格”,通过记录日常言行的善恶,引导人们主动践行“善”。这种实践不是为了获得外在的回报,而是为了“涤除玄览”——清除心灵中的杂念,让“道”的光明照进内心。正如《太上感应篇》所言:“吉人语善、视善、行善,一日有三善,三年天必降之福。”这里的“福”不是物质的财富,而是心灵的“安宁”与“觉醒”。

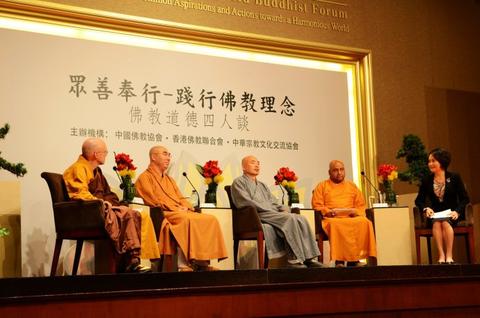

三、佛教:“行善”是心灵的“解脱门”

佛教将道德实践称为“行善”,视其为心灵成长的“解脱路径”。《大般涅槃经》说:“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。”这里的“行善”,不是为了“求福”,而是为了“自净其意”——清除心灵中的“贪、嗔、痴”。佛教的“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),本质上都是道德实践的不同形式,其目标是让心灵从“执着”走向“解脱”。

比如“布施”,不仅是给予物质,更是放下“吝啬”的心态;“持戒”,不仅是遵守戒律,更是培养“自律”的心灵;“忍辱”,不仅是忍受痛苦,更是超越“嗔恨”的束缚。当一个人在“六度”中不断践行,心灵会逐渐摆脱“我执”的枷锁,走向“涅槃”的境界——这是心灵成长的终极目标。

结语:道德实践是“知行合一”的修行

无论是儒家的“修身”、道教的“积德”,还是佛教的“行善”,都在传递一个共同的智慧:道德实践不是“做给别人看”,而是“做给自己的心灵看”。它像一把“钥匙”,能打开心灵的“枷锁”;像一盏“明灯”,能照亮心灵的“黑暗”;像一级“阶梯”,能引领心灵走向更高的“境界”。

在这个浮躁的时代,我们更需要回归传统,从道德实践中寻找心灵成长的力量。正如王阳明所说:“事上磨练,方立得住。”只有在日常的道德实践中,我们的心灵才能真正成长,才能获得真正的幸福与安宁。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光