#亳州市蒙城县道观 #亳州市蒙城县修行 #亳州市蒙城县道士 #亳州市蒙城县道教

在皖北平原的腹地,有一座因“漆园吏”而闻名千年的小城——亳州市蒙城县。这里不仅是“中国楹联之乡”“省级历史文化名城”,更是道家思想的重要发源地之一。当我们翻开蒙城的历史长卷,“庄子故里”四个字始终是最醒目的文化标签,而这一标签背后,藏着蒙城与道教文化千丝万缕的联系。从战国时期那位“曳尾于涂中”的哲人,到后世道教对《庄子》的推崇;从民间对庄子的纪念,到当代对道家思想的传承,蒙城的道教文化脉络,始终围绕着这位“南华真人”展开。

要了解蒙城的道教文化,必须从庄子说起。这位被后世尊为“南华真人”的战国哲人,是蒙城与道教连接的核心纽带。

一、历史渊源:庄子与蒙城的“道”之根

1. 庄子的蒙城印记

关于庄子的故里,历史上曾有河南商丘、山东东明等多种说法,但近年来随着考古发现与文献考证的推进,“安徽蒙城说”逐渐成为主流。据《史记·老子韩非列传》记载:“庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏。”蒙城县境内现存的“漆园故城”遗址(位于今蒙城县涡河北岸),正是庄子当年担任漆园吏的地方。亳州学院在2024年发布的《亳州历史文化名人——庄子简介》中明确提到:“庄子(约前369年—前286年),名周,字子休(一说子沐),战国时期宋国蒙(今安徽亳州蒙城)人,曾做过漆园吏。”(亳州学院,2024)安徽省人民政府官网也将庄子故里标注为“今安徽蒙城”,并指出他是“战国时期哲学家,道家代表人物”(安徽省人民政府,无具体作者)。

蒙城的山水风物,深深影响了庄子的思想。涡河穿城而过,两岸的漆树、桑林、湿地,构成了庄子观察自然的“实验室”;宋国故地的文化交融(商文化、楚文化、中原文化),则为他的哲学思考提供了多元养分。正如《庄子·秋水》中“濠梁观鱼”的典故,蒙城的濠水之畔,正是庄子与惠施辩论“子非鱼,安知鱼之乐”的地方,这种对自然与生命的哲思,成为其“道法自然”思想的生动注脚。

2. 从道家到道教:庄子的“升格”之路

需要明确的是,庄子本人属于先秦道家学派,而非道教(道教形成于东汉末年)。但道教自诞生起,便高度重视对道家经典的吸收,庄子的思想与著作因此被纳入道教体系。东汉张道陵创立五斗米道时,将《道德经》《庄子》等列为重要经典;唐代道教兴盛,唐玄宗封庄子为“南华真人”,《庄子》一书也被尊为《南华真经》,与《道德经》《文子》《列子》并称为“道教四子真经”。

这种“升格”并非偶然。庄子思想中的“道”论(道是宇宙本源)、“齐物”观(万物平等)、“逍遥”境界(超越世俗束缚),与道教追求的“长生久视”“与道合真”高度契合。例如,道教修炼强调“性命双修”,而庄子提出的“心斋”“坐忘”等修养方法(《庄子·大宗师》),被道教视为重要的内炼理论;道教神仙体系中“逍遥游”的仙人形象,也直接脱胎于庄子对“至人”“神人”的描述(《庄子·逍遥游》)。可以说,庄子的哲学为道教提供了形而上的理论支撑,而道教则通过宗教化的方式,让庄子思想在民间得以更广泛传播。

二、文化特色:蒙城道教的“庄子底色”

1. 以“庄学”为核心的道教理论传承

蒙城的道教活动,始终围绕对《庄子》的解读与实践展开。当地民间流传着许多与庄子相关的谚语、故事,如“庄子打草鞋——路数多”(比喻方法灵活)、“庄子钓鱼——愿者上钩”(化用“任公子钓大鱼”典故),这些口传文化中,暗含着对庄子“自然无为”思想的通俗化表达。

在学术层面,蒙城县自宋代起便有“庄学”研究传统。北宋学者王竞任蒙城县令时,主持修建“庄子祠”,并邀请大文豪苏轼撰写《庄子祠堂记》,文中提到:“庄子盖助孔子者,要不可以为法耳……余读《庄子》,然叹曰:‘周之文,真可谓爱奇者也!’”(《苏轼文集》卷十一)这篇记文不仅肯定了庄子思想的价值,更推动了蒙城“庄学”与道教文化的结合。明清时期,蒙城的文人雅士常以“庄学”会友,探讨《庄子》与道教修炼的关系,形成了“以文载道、以道润文”的独特学术氛围。

2. 民间信仰中的“庄子崇拜”

蒙城民间对庄子的崇拜,带有鲜明的道教色彩。当地有“庄子生日”(农历二月初九)的传统庙会,庙会期间,百姓会到庄子祠前焚香祈福,祈求“逍遥平安”;一些老人还会在自家堂屋悬挂“庄子骑鹤图”,寓意“超脱凡俗”。这种崇拜并非简单的偶像迷信,而是对庄子思想中“自由、豁达”精神的具象化表达。

值得一提的是,蒙城的“庄子崇拜”与地方民俗深度融合。例如,当地婚俗中,新人会在嫁妆中放置一本《庄子》,取“相濡以沫,不如相忘于江湖”的豁达之意(当然,这里更强调夫妻间的理解与包容);丧葬仪式中,道士会诵读《庄子·至乐》中“庄子妻死,鼓盆而歌”的故事,引导家属以“齐物”的心态面对生死。这些习俗,让庄子思想从书本走进了日常生活。

3. 建筑与景观中的“道韵”

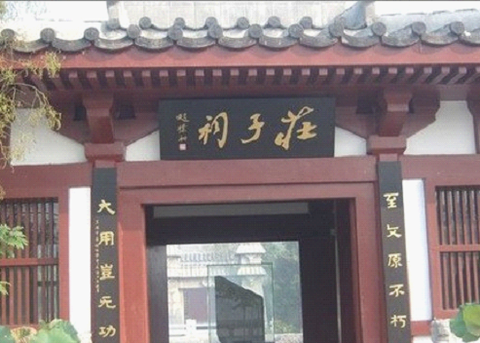

蒙城的道教文化,还体现在建筑与景观的设计中。最具代表性的是“庄子祠”。据《蒙城县志》记载,庄子祠始建于北宋元丰元年(1078年),后因战火多次损毁,现祠为1995年在原址重建。祠内建筑布局遵循“天人合一”的道家理念:主殿“逍遥堂”取《逍遥游》之意,殿内供奉庄子坐像,两侧壁画描绘“庄周梦蝶”“濠梁观鱼”等经典场景;祠内的“梦蝶园”以水池、假山、古木为景,营造出“物我两忘”的意境;连祠内的碑刻、楹联,也多引用《庄子》语句,如“名满天下,未必不为害;誉满天下,未必不为谤”(化用《庄子·徐无鬼》)。

除了庄子祠,蒙城的一些传统村落(如小涧镇狼山社区)也保留着道教元素。村落中的老房子多采用“前院后园”的布局,前院用于生活,后园种植竹、梅、菊等“岁寒三友”,暗合庄子“虚室生白”(《庄子·人间世》)的居住哲学;村口的土地庙虽小,但庙门上常刻有“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》)的对联,体现出道教对民间信仰的渗透。

三、传承与现状:蒙城道教的“现代转身”

1. 官方推动:文化品牌的打造

蒙城县政府将“庄子故里”作为核心文化品牌,通过举办“中国(蒙城)庄子文化节”“庄子国际学术研讨会”等活动,推动道教文化的传播。例如,自2010年起,蒙城县每年9月举办庄子文化节,活动内容包括庄子祭祀大典、《庄子》经典诵读、道家养生论坛等,吸引了来自全球的“庄学”研究者与道教文化爱好者。2023年的文化节上,还特别设置了“道教与现代生活”主题论坛,邀请道教界人士与心理学专家对话,探讨庄子“逍遥”思想对缓解现代人焦虑的启示。

在文化遗产保护方面,蒙城县将“庄子传说”“庄子祠庙会”列入省级非物质文化遗产名录,并投入资金对庄子祠、漆园故城遗址进行修缮。2022年,漆园故城遗址公园项目启动,规划中除了考古展示区,还设置了“道家思想体验区”,通过VR技术还原庄子与惠施濠梁观鱼的场景,让游客沉浸式感受“道”的魅力。

2. 民间实践:生活化的道教传承

蒙城的民间力量,是道教文化传承的“活水源”。当地的“庄子文化研究会”聚集了一批学者、教师、道士,他们定期举办“庄子读书会”,用通俗的语言解读《庄子》中的道教思想;一些社区开设“道家养生课堂”,教授八段锦、太极拳等传统功法(这些功法的理论基础与庄子“导引术”密切相关);甚至连当地的中小学,也将《庄子》中的经典段落(如“庖丁解牛”“佝偻承蜩”)编入校本教材,培养青少年对道家文化的兴趣。

在道教活动场所方面,蒙城县现有登记开放的道教活动场所3处(均为庄子祠相关建筑),常住道士5人。这些道士不仅负责日常的宗教活动,还主动参与社会服务,如为老人开设“生死教育”讲座(结合庄子的生死观)、为学生举办“压力管理”工作坊(运用庄子“心斋”方法)。这种“服务型道教”的模式,让道教文化更贴近现代人的需求。

3. 挑战与思考

尽管蒙城的道教文化传承取得了一定成效,但仍面临一些挑战。例如,年轻一代对《庄子》等经典的了解多停留在“知其名”,缺乏深入理解;道教活动场所数量较少,难以满足信众需求;部分民俗活动因商业化过度,失去了原有的文化内涵。对此,蒙城县正在探索“文化+教育+旅游”的融合路径:在中小学开设“道家文化”选修课,将庄子祠、漆园故城纳入“研学旅行”线路,开发“庄子主题”文创产品(如“逍遥”书签、“齐物”茶具)。这些尝试,或许能为蒙城道教文化的传承找到更可持续的方向。

结语:蒙城道教,是哲学更是生活

站在蒙城的涡河岸边,望着对岸的庄子祠,我们会发现:这里的道教文化,不是高高在上的宗教教条,而是渗透在山水、建筑、民俗中的生活智慧;不是对“神仙世界”的幻想,而是对“人如何活得更自由、更本真”的思考。从战国时期的漆园吏,到今天的文化节;从《庄子》中的“逍遥游”,到民间的“庄子庙会”,蒙城的道教文化始终在告诉我们一个道理:道,不在远,在生活;道,不在玄,在人心。

这种“生活化的道教”,或许正是蒙城给我们的最大启示——当我们放下对“神仙”的执念,用心去体会庄子“天地与我并生,而万物与我为一”的境界,就能在平凡的日子里,找到属于自己的“道”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 安徽省人民政府. 庄子[EB/OL]. https://www.ah.gov.cn/hfwy/yxah/lsmr/4103401.html

2. 亳州学院. 亳州历史文化名人——庄子简介[EB/OL]. https://www.bzuu.edu.cn/gh/_t52/2024/0819/c1076a81728/page.htm

3. 苏轼. 苏轼文集[M]. 中华书局, 1986.

4. 蒙城县地方志编纂委员会. 蒙城县志[M]. 黄山书社, 2005.