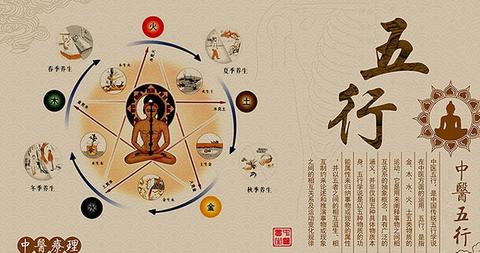

当我们谈论中医时,总会听到“五行”“五脏”“辨证”这些词汇。在普通人眼中,“五行学说”或许是一套古老的“玄学符号”,但在中医理论体系里,它更像一把“钥匙”——打开了理解生命运行、疾病发生的“密码锁”。作为国学智慧的重要组成部分,五行学说如何与中医理论深度融合?又如何支撑起中医的临床实践?这背后藏着中国古人对生命本质的独特思考。

五行学说源于上古时期的自然观察,《尚书·洪范》中便有“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑”的记载。这套“分类系统”与“动态平衡理论”,被中医理论吸收后,成为构建其核心体系的“底层逻辑”。

1. 藏象学说的“分类密码”:中医的“五脏”(肝、心、脾、肺、肾)并非解剖学上的器官,而是通过五行学说“取象比类”构建的“功能系统”。例如,肝属木,对应“曲直”的特性,主疏泄、藏血;心属火,对应“炎上”,主血脉、神志;脾属土,对应“稼穑”,主运化、统血;肺属金,对应“从革”,主气、司呼吸;肾属水,对应“润下”,主藏精、纳气。这种分类并非“牵强附会”,而是古人通过长期观察生命现象与自然规律的“同构性”总结而来——比如肝的疏泄功能类似树木的“舒展”,肾的藏精类似水的“滋养”。

2. 气血津液的“运行法则”:五行学说中的“相生相克”理论,为中医理解气血津液的运行提供了“动态模型”。相生关系(木生火、火生土、土生金、金生水、水生木)对应生命过程中的“滋养与促进”——比如脾(土)运化的水谷精微滋养肺(金),肺(金)吸入的清气滋养肾(水);相克关系(木克土、土克水、水克火、火克金、金克木)对应“制约与平衡”——比如肝(木)的疏泄过度会克制脾(土)的运化(“肝木乘脾”),而脾(土)的健运又能制约肾(水)的泛滥(“土能克水”)。这种“动态平衡”的思想,构成了中医“治未病”的核心理论基础——通过调整五行之间的关系,预防疾病的发生。

五行学说并非“空中楼阁”,它直接指导着中医的临床实践,尤其是“辨证论治”与“中药配伍”。

1. 辨证论治的“定位工具”:中医的“辨证”过程,本质上是通过症状(如口苦、易怒、胁痛)判断五行失衡的位置。例如,患者出现“口苦、咽干、目眩、胁痛、易怒”等症状,中医会辨证为“肝(木)火旺盛”;若同时伴有“食欲不振、腹胀、便溏”,则是“肝木乘脾(土)”——即肝的火气过度克制了脾的运化功能。此时的治疗原则是“疏肝(木)健脾(土)”,常用方剂如“逍遥散”(柴胡、白芍疏肝,白术、茯苓健脾)。

2. 中药配伍的“理论依据”:中药的“四气五味”与“归经”理论,也与五行学说密切相关。例如,中药的“酸味”对应“肝(木)”,具有“收敛”作用(如白芍酸敛养肝);“苦味”对应“心(火)”,具有“泄火”作用(如黄连苦寒清心);“甘味”对应“脾(土)”,具有“补益”作用(如甘草甘温健脾);“辛味”对应“肺(金)”,具有“发散”作用(如麻黄辛温宣肺);“咸味”对应“肾(水)”,具有“软坚”作用(如牡蛎咸寒软坚散结)。中药的配伍也遵循五行的“相生相克”——比如“补土生金”法(用健脾的药物治疗肺虚,如“参苓白术散”治疗肺脾气虚的咳嗽)、“滋水涵木”法(用补肾的药物治疗肝虚,如“六味地黄丸”治疗肝肾阴虚的头晕)。

在现代医学高度发达的今天,五行学说依然具有独特的价值。它不仅为中医提供了一套“整体观”的理论体系,更让我们理解了“生命是一个动态平衡的系统”。例如,现代医学中的“内分泌系统”(如甲状腺、肾上腺)的功能失调,中医可以通过五行学说解释为“肝(木)肾(水)失衡”;而“消化系统”的疾病(如胃炎、肠炎),则可能与“脾(土)胃(土)”或“肝(木)脾(土)”的关系失调有关。这种“整体观”的思维方式,为现代医学的“精准医疗”提供了新的思路——不仅关注“局部病灶”,更关注“系统平衡”。

参考资料

1. 《黄帝内经·素问》

2. 《中医基础理论》(全国高等中医药院校教材)

3. 《尚书·洪范》

4. 《伤寒杂病论》(张仲景)

5. 《本草纲目》(李时珍)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光