在快节奏、高压力的现代社会,人们常常面临伦理抉择的困惑、心灵安顿的需求以及社会和谐的挑战。两千多年前佛教提出的“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),并非过时的宗教戒律,反而像一把钥匙,能打开现代生活的诸多困境。它以简洁而深刻的智慧,为我们提供了一套可践行的伦理规范与心灵修养方法。

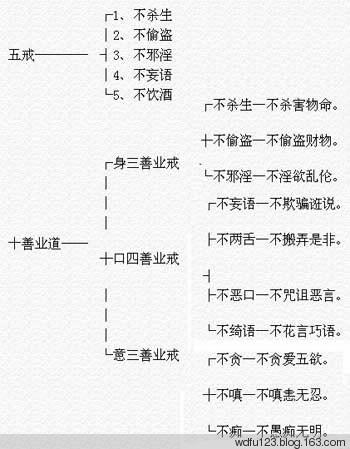

一、五戒的内核:从“止恶”到“扬善”的底层逻辑

佛教五戒的本质是“止恶修善”,通过约束行为来守护内心的清净。《杂阿含经》中说:“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。”五戒正是“诸恶莫作”的具体体现——

- 不杀生:从字面看是禁止伤害生命,深层则是培养“慈悲心”,尊重一切生命的价值;

- 不偷盗:不仅是不窃取财物,更是对“占有欲”的克制,强调对他人财产权的尊重;

- 不邪淫:指向两性关系的正当性,维护家庭的稳定与社会的伦理秩序;

- 不妄语:拒绝欺骗、诽谤,倡导真诚沟通,构建信任的社会关系;

- 不饮酒:并非绝对禁止,而是警惕“放逸”,避免因酒精失去理性,伤害自己与他人。

二、五戒与现代生活的共振:三个维度的意义

1. 伦理维度:现代社会的“最低道德底线”

现代社会强调“法治”,但法律是底线的底线,而五戒提供了更具主动性的“道德底线”。比如“不偷盗”不仅符合法律中的财产权规定,更能培养“不取非分”的诚信意识——在商业社会中,虚假宣传、盗版抄袭等行为,本质上就是“偷盗”的延伸;“不妄语”则对应现代社会的“诚信体系”,从个人的说谎到企业的虚假广告,都违背了“不妄语”的精神。正如学者所言:“五戒是佛教给人类的‘伦理保险’,它能防止我们滑向道德的深渊。”

2. 心理维度:对抗焦虑的“心灵铠甲”

现代社会的焦虑,往往源于“过度追求”与“无法控制”。五戒通过“约束行为”来“净化内心”,比如“不饮酒”能避免因酒精麻醉带来的短暂逃避,转而面对真实的问题;“不邪淫”能减少因不正当关系带来的心理负担;“不杀生”能培养同理心,让我们更懂得珍惜生命。心理学研究发现,践行五戒的人,往往具有更高的情绪稳定性——因为他们通过约束行为,减少了“后悔”与“愧疚”的情绪,从而获得内心的平静。

3. 社会维度:构建和谐的“实践路径”

五戒的每一条都与社会和谐相关:“不杀生”让我们尊重生命,减少暴力冲突;“不偷盗”让我们尊重财产,促进公平交易;“不邪淫”让我们尊重家庭,维护社会稳定;“不妄语”让我们尊重真相,改善沟通环境;“不饮酒”让我们尊重理性,避免因醉酒引发的社会问题。比如在环保领域,“不杀生”的慈悲心能推动我们保护动物、节约资源;在家庭关系中,“不邪淫”的坚守能维护夫妻信任、亲子和谐。正如一位法师所说:“五戒不是束缚,而是给社会注入‘善的基因’。”

三、五戒的现代践行:从“他律”到“自律”

有人认为,五戒是宗教戒律,不适合现代人。但事实上,五戒的践行不需要宗教仪式,只需要“自觉”与“坚持”。比如“不杀生”可以从不吃野味、不伤害小动物开始;“不偷盗”可以从拒绝盗版、不占便宜开始;“不邪淫”可以从尊重配偶、拒绝婚外情开始;“不妄语”可以从不说谎、不传播谣言开始;“不饮酒”可以从少喝酒、不醉酒开始。正如一位居士所说:“五戒不是‘必须做什么’,而是‘不该做什么’——它给我们的生活画了一条‘安全线’,让我们在这条线内自由地生活。”

结语:五戒是现代生活的“永恒智慧”

佛教五戒诞生于两千多年前,但它的智慧却穿越时空,与现代生活产生了强烈的共鸣。它不是过时的宗教教条,而是现代生活的伦理坐标与心灵指南。在这个充满变化的时代,我们需要这样一套简单而深刻的智慧,来指引我们走向更美好的生活。正如《法句经》中所说:“持戒者安,得大利益。”愿我们都能从五戒中汲取智慧,让生活更有温度、更有意义。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《杂阿含经》

2. 佛教经典《大般涅槃经》

3. 心理学研究:《佛教戒律与情绪稳定性的相关性》

4. 学者论文:《佛教五戒的现代伦理价值》