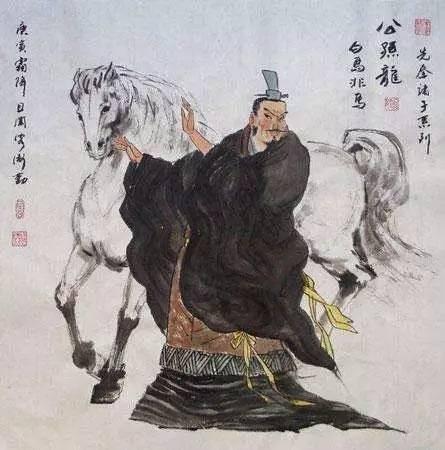

在先秦诸子的思想江湖里,名家向来以“诡辩”著称,而公孙龙的“白马非马”论更是其中最具代表性的“爆款话题”。这个看似违背常识的命题,却藏着中国古代逻辑思想的萌芽,至今仍被哲学界反复讨论。

一、“白马非马”的逻辑内核:名与实的分离

公孙龙在《公孙龙子·白马论》中提出“白马非马”,并非要否定白马的存在,而是要区分“名”(概念)与“实”(具体事物)的差异。他的论证过程可以概括为三点:

1. “马”是对形态的抽象,“白马”是对形态与颜色的综合:“马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也,故曰白马非马。”

2. “马”的外延大于“白马”:“求马,黄、黑马皆可致;求白马,黄、黑马不可致。”

3. “白马”是“马”与“白”的结合,二者不可分割:“白马者,马与白也。马与白,非马也。”

这种论证方式,其实是在探讨概念的内涵与外延的关系,类似于西方逻辑中的“属”与“种”的区别。

二、名家的逻辑贡献:从“名实之辩”到“逻辑自觉”

先秦时期,“名实之辩”是诸子百家的核心议题之一。儒家强调“正名”(《论语·子路》:“名不正则言不顺”),道家主张“无名”(《老子·第一章》:“无名天地之始”),而名家则从逻辑层面深入剖析“名”的本质。公孙龙的“白马非马”论,首次将“名”从具体事物中抽离出来,探讨概念的独立性与确定性,为中国古代逻辑思想的发展奠定了基础。

三、“白马非马”的当代启示:如何看待“概念与现实”

在今天,“白马非马”的逻辑依然具有现实意义。比如,我们常说“水果”是一个抽象概念,而“苹果”“香蕉”是具体的水果,这其实就是“马”与“白马”的现代版。名家的思想提醒我们,要警惕“概念固化”,学会用辩证的眼光看待“名”与“实”的关系。

四、与佛道思想的呼应:“名”的虚幻性

佛教《金刚经》中有“凡所有相,皆是虚妄”的说法,认为一切概念都是人们对现实的主观认知,并非事物的本质。道家《庄子·齐物论》中“天地与我并生,而万物与我为一”的思想,也强调要超越“名”的束缚,追求与自然的融合。名家的“白马非马”论与佛道思想异曲同工,都在探讨“名”的局限性。

结语:一场没有终点的思辨

“白马非马”的争论已经持续了两千多年,至今仍没有定论。但正是这种争论,推动了中国古代逻辑思想的发展。对于我们来说,重要的不是得出一个标准答案,而是学会用逻辑的眼光看待世界,用辩证的思维分析问题。

参考资料:

《公孙龙子·白马论》

《论语·子路》

《老子·第一章》

《庄子·齐物论》

《金刚经》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光