凌晨三点的手机屏幕光、早上来不及吃的早餐、加班时的一杯杯咖啡……这些现代人的日常,正在悄悄打破身体里的“平衡开关”。你有没有过这样的经历?明明没做重活却浑身乏力,明明睡了很久却依然犯困,明明吃得清淡却总觉得上火——其实,这些都是身体在发出“阴阳失衡”的信号。

在中医、道教的经典里,“阴阳平衡”是健康的核心密码。就像天平的两端,阴与阳既对立又统一,只有保持平衡,身体才能像运转顺畅的机器,散发出生命力。

一、阴阳平衡:从经典里走来的“健康法则”

“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始。”《黄帝内经》里的这句话,把阴阳视为宇宙万物的根本规律。在道教经典《道德经》中,老子也说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”——万事万物都包含阴与阳两种属性,它们相互激荡、融合,才能达到“和”的状态,而“和”正是健康的本质。

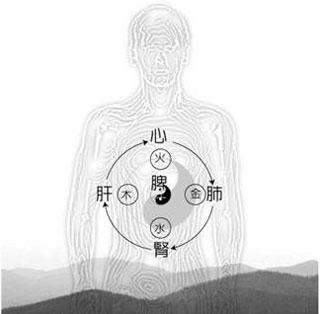

中医里的“阴”,指的是身体里的“滋养物质”,比如血液、津液、精气;“阳”则是“动力能量”,比如体温、气血运行的动力、脏腑的功能。就像冬天的太阳(阳)和大地的积雪(阴),太阳温暖大地,积雪慢慢融化,滋养万物——如果太阳太烈(阳亢),积雪会快速蒸发,导致干旱;如果太阳太弱(阳虚),积雪无法融化,大地会变得寒冷僵硬。身体也是一样,阴平阳秘(阴阳平衡),才能“精神乃治”(精神饱满);如果阴阳失衡,就会“精气乃绝”(生命力衰退)。

二、阴阳失衡:现代人亚健康的“隐形凶手”

现代人的生活方式,正在不断打破阴阳平衡:

-

**熬夜伤阴**:晚上11点到凌晨1点,是“养阴”的关键时期(中医称为“子时”),此时身体需要进入深度睡眠,让阴精(滋养物质)得以补充。如果熬夜刷手机,就像“晚上打开了水龙头却不让水池蓄水”,阴精会慢慢耗竭,导致阴虚——表现为口干、失眠、手心发热、舌红少苔。

-

**压力伤阳**:长期的焦虑、压力,会让身体处于“应激状态”,消耗大量的阳气(动力能量)。就像汽车一直踩油门却不换挡,发动机迟早会磨损——阳虚的人,会出现怕冷、乏力、大便稀溏、手脚冰凉的症状。

-

**饮食失调**:吃太多辛辣、油腻的食物(比如火锅、炸鸡),会“助阳生热”,导致阳亢;而吃太多生冷食物(比如冰饮、生鱼片),则会“伤阳耗阴”,让阴阳失衡更加严重。

三、调和阴阳:中医、道教教你的“养生秘诀”

既然阴阳失衡是健康的敌人,那么如何让阴阳回到平衡状态?中医和道教给出了具体的“调理方案”:

1. 中医:用“辨证论治”补偏救弊

中医调理阴阳失衡,讲究“缺什么补什么”:

-

阴虚的人,需要“滋阴”:比如用枸杞、麦冬、石斛泡水喝,或者吃六味地黄丸;

-

阳虚的人,需要“补阳”:比如用生姜、羊肉、桂圆煮汤,或者吃金匮肾气丸;

-

阴阳两虚的人(比如老年人),则需要“阴阳双补”:比如用熟地、山茱萸(补阴)搭配肉桂、附子(补阳)。

此外,针灸、推拿也是调和阴阳的有效方法。比如针灸中的“艾灸”,通过燃烧艾草的温热作用,能补充阳气、驱散寒邪;推拿中的“捏脊”,则能促进气血运行,调和阴阳。

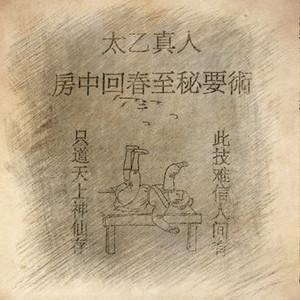

2. 道教:用“自然养生”回归平衡

道教的养生方法,更强调“顺应自然”:

-

**内丹术**:通过“调神、调气、调形”,让体内的阴阳二气相互融合。比如“深呼吸”(道教称为“吐纳”),通过鼻子吸气(采阳)、嘴巴呼气(排阴),能调和气血、平衡阴阳;

-

**太极拳**:动作缓慢、柔和,强调“以意领气,以气导形”。练习时,身体的屈伸、转动,能带动阴阳二气的流动,就像“给身体做按摩”,让失衡的阴阳慢慢回归平衡;

-

**饮食调理**:道教主张“食饮有节”,比如“早上吃阳(温热的食物,比如粥、馒头),晚上吃阴(清淡的食物,比如蔬菜、粥)”,这样符合“日出而作,日落而息”的自然规律。

四、保持阴阳平衡:从生活细节做起

其实,阴阳平衡离我们并不远,只要在生活中注意这些细节,就能慢慢调整:

-

**睡眠**:晚上11点前睡觉,早上7点前起床,顺应“昼夜阴阳”的变化;

-

**饮食**:少吃辛辣、生冷的食物,多吃“平性”的食物(比如大米、小米、白菜、萝卜),让阴阳得以调和;

-

**运动**:选择温和的运动方式(比如散步、太极拳、瑜伽),避免过度劳累(比如剧烈运动、熬夜加班);

-

**情绪**:保持心情舒畅,避免长期焦虑、愤怒(中医称为“怒则气上”“思则气结”,会打乱阴阳平衡)。

结语:阴阳平衡,是最朴素的健康智慧

在快节奏的现代社会,我们常常追求“高效”“快速”,却忽略了身体的“自然规律”。其实,健康的本质很简单——就是保持阴阳平衡。就像《周易》里说的“一阴一阳之谓道”,道不远人,它就藏在我们的睡眠里、饮食里、运动里,藏在每一次对身体的“温柔对待”里。

愿你能读懂身体的“阴阳密码”,让阴与阳像日月交替、四季轮回那样,保持平衡,让健康成为生活的底色。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《黄帝内经·素问》

2. 《道德经》(老子)

3. 《周易》

4. 《中医基础理论》(全国高等中医药院校教材)

5. 《道教养生学》(胡孚琛)