在佛教思想中,“空性”(Śūnyatā)是核心概念之一,却也是最易被误解的词汇。有人将其等同于“虚无主义”,认为“一切都是空的,所以不用努力”;有人将其解读为“否定一切”,陷入“断见”的误区;还有人把“空性”与“空无”画等号,忽视了其与“缘起”的紧密关联。这些误解不仅偏离了佛教的本意,也可能误导修行者的实践。那么,如何才能避免对“空性”的误解?我们需要回到经典本身,重新梳理“空性”的真实内涵。

一、“空性”不是“虚无”:从《心经》看“空”的辩证性

提到“空性”,最著名的经典是《般若波罗蜜多心经》(以下简称《心经》)。经中说:“诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。”这里的“空相”并非指“没有”,而是“无固定不变之相”。比如,我们看到的“桌子”,其实是由木材、钉子、油漆等因缘和合而成,没有一个独立存在的“桌子本体”;当这些因缘消散,“桌子”也会消失。因此,“空性”是对“实体论”的否定,而非对“存在”的否定。

《心经》中的“空”还包含“空掉执着”的意思。经中说:“无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法”,并不是说没有眼睛、耳朵等感官,而是说不要执着于这些感官带来的“真实感”。比如,我们看到一朵花,会产生“这是一朵美丽的花”的执着,而“空性”就是要我们意识到,这种“美丽”是主观与客观结合的产物,并非花本身具有的固定属性。

二、“空性”离不开“缘起”:龙树《中论》的核心逻辑

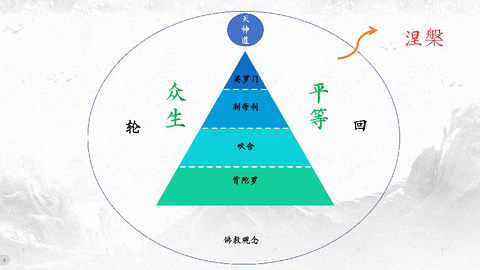

很多人误解“空性”,是因为没有结合“缘起”(Pratiītyasamutpāda)来看。佛教中,“空性”与“缘起”是一体两面:“缘起”是说一切事物都是依赖其他条件而存在的,没有独立的“自性”(Svabhāva);“空性”就是这种“无自性”的状态。

龙树在《中论》中说:“未曾有一法,不从因缘生,是故一切法,无不是空者。”意思是,没有任何事物是不依赖因缘而存在的,因此一切事物都是“空”的。这里的“空”不是“没有”,而是“没有固定不变的本质”。比如,“人”是由肉体、意识、情感等因缘组成的,没有一个永恒不变的“自我”(阿特曼,Ātman),这就是“人无我”;同样,“事物”也是由各种条件组成的,没有固定的“本质”,这就是“法无我”。

如果脱离“缘起”谈“空性”,就会陷入“断见”——认为一切都是虚无的,没有意义。而佛教的“空性”是“中道”(Madhyamāpratipad),既不执着于“有”(实有论),也不执着于“无”(虚无主义),而是认识到一切事物都是“缘起性空”的。

三、避免误解的方法:从经典到实践的三个关键

1. 回到经典原文,避免断章取义

很多误解来自对经典的断章取义。比如,有人看到《心经》中的“空”,就认为一切都是虚无的,却忽略了经中紧接着说的“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”。这里的“色”指的是一切物质现象,“空”指的是“色”的“无自性”。因此,“色即是空”不是说“物质不存在”,而是说“物质没有固定不变的本质”。

2. 结合“缘起”理解“空性”,避免“断见”

“空性”不是“否定一切”,而是“否定固定不变的本质”。比如,我们做一件好事,不是因为“好事本身有固定的‘善’的本质”,而是因为“这件事符合因缘(比如帮助别人、减少痛苦)”。因此,“空性”并不否定“行善”的意义,反而强调“行善”是“缘起”的一部分——因为“行善”会带来“快乐”(果报),而“快乐”也是“缘起性空”的。

3. 通过实践体会“空性”,避免“理论化”

“空性”不是一个抽象的理论,而是需要通过实践来体会的。比如,在禅修中,观察自己的念头:念头来了又走,没有固定的“自我”在控制它,这就是“念无常”;进一步观察,念头没有“本质”——既不是“有”,也不是“无”,这就是“念空性”。通过这种实践,才能真正理解“空性”的含义,而不是停留在理论层面。

结语:“空性”是通往自由的钥匙

“空性”不是“虚无”,而是“没有固定不变的本质”;不是“否定一切”,而是“否定执着”。理解“空性”的关键,是结合“缘起”——一切事物都是依赖其他条件而存在的,因此没有独立的“自性”。只有这样,我们才能避免误解“空性”,真正体会到“空性”带来的自由:不再执着于“自我”“事物”的固定本质,从而减少痛苦,获得内心的平静。

参考资料

1. 《般若波罗蜜多心经》

2. 龙树《中论》

3. 印顺《中观今论》

4. 宗萨蒋扬钦哲仁波切《正见:佛陀的证悟》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光