行走,是人类最原始的移动方式,却也是最容易被忽视的修行路径。从佛教的”行禅”到道教的”步罡踏斗”,从《礼记》的”行走之礼”到现代心理学的”正念行走”,这种将注意力锚定在脚步与当下的实践,早已跨越千年时空,成为连接身心、通往觉醒的重要法门。

一、正念行走的传统智慧:从宗教到世俗的修行密码

(一)佛教:行禅中的”步步生莲”

在佛教经典《杂阿含经》中,行禅被称为”经行”,是佛陀亲传的修行方法之一。其具体方法强调”三步一呼吸”:起步时,先将注意力放在左脚掌,感受脚掌接触地面的压力;移动时,觉察小腿肌肉的收缩与伸展;落地时,关注脚跟、脚掌、脚趾依次触地的触感。整个过程中,保持目光平视,双手自然垂于身体两侧,速度缓慢而均匀。《大般涅槃经》中记载,佛陀在入灭前仍坚持行禅,认为”经行能断烦恼,增长善根”。这种方法的核心是通过对脚步的觉察,打破”心随境转”的惯性,让心从散乱回归当下。

(二)道教:步罡踏斗中的”与道合一”

道教的”步罡踏斗”是一种结合咒术与肢体的行走修炼,源于《抱朴子内篇》中的”禹步”记载。其具体方法要求行走时脚尖点地,脚跟抬起,按照特定的星图轨迹移动(如”北斗七星步”),同时配合呼吸吐纳与默念咒诀。《道藏·太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》中提到,”步罡者,乘于正气以御物”,通过这种行走方式,能调和阴阳、沟通天地,达到”天人合一”的境界。

(三)国学:行走之礼中的”正念涵养”

《礼记·玉藻》中对行走之礼有详细规定:”君子行步,周旋中规,折旋中矩”,要求行走时身体端正、步伐稳健,符合礼仪规范。这种行走方式并非单纯的形式要求,而是通过对身体的约束,培养内心的正念。《论语·乡党》中记载孔子”升车,必正立执绥”,行走时”不履阈”(不踩门槛),正是通过这些细节,将正念融入日常生活的每一步。

二、现代正念行走:科学与传统的融合

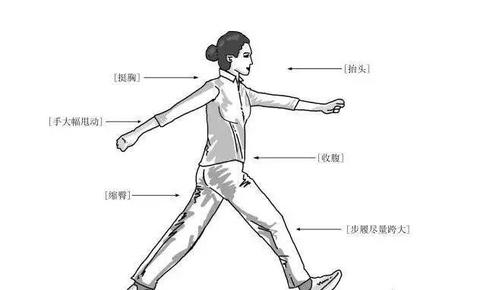

现代心理学中的”正念行走”由美国心理学家乔·卡巴金(Jon Kabat-Zinn)提出,是正念减压疗法(MBSR)的重要组成部分。其具体方法简化为:选择一个安静的环境,以自然的速度行走,将注意力集中在脚掌与地面接触的感觉(如脚掌的压迫感、脚趾的伸展),以及腿部肌肉的运动(如大腿的抬起、小腿的摆动)。当思绪飘走时,轻轻将注意力拉回脚步,不需要评判自己的想法。

三、正念行走的好处:从身心到生命的觉醒

(一)生理层面:缓解压力,增强体质

研究表明,正念行走能降低皮质醇(压力激素)水平,缓解焦虑与抑郁情绪(《正念减压疗法的研究进展》)。同时,缓慢的行走方式能增强腿部肌肉力量,改善平衡能力,适合中老年人锻炼(《老年康复医学》)。

(二)心理层面:提升专注力,培养觉察力

通过将注意力锚定在脚步,正念行走能训练大脑的”注意力控制能力”,减少杂念的干扰(《正念认知疗法》)。长期实践能让人更敏锐地觉察自己的情绪与思维模式,避免被负面情绪左右。

(三)精神层面:连接自然,觉醒本真

道教的步罡踏斗强调”与天地同频”,佛教的行禅强调”活在当下”,国学的行走之礼强调”内外兼修”。正念行走让我们从”低头看手机”的状态中抽离,感受风的温度、阳光的照射、地面的质感,重新连接自然,觉醒生命的本真状态。

结语:每一步都是修行的起点

正念行走不是一种”特殊的修行”,而是一种”生活的态度”。它不需要我们去深山老林,也不需要我们花费大量时间,只需要我们在行走时,把注意力放回脚步,放回当下。就像佛陀所说:”每一步都要带着觉醒,每一步都要带着慈悲。” 愿我们都能在行走中,找到属于自己的正念之路。

参考资料

1. 《杂阿含经》

2. 《道藏·太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》

3. 《礼记·玉藻》

4. 《正念减压疗法的研究进展》

5. 《老年康复医学》

6. 《正念认知疗法》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光