在道教、儒家、佛教的传统智慧中,“性命双修”是一个贯穿始终的核心命题。它不仅是一种修炼方法,更是一种关于“人”的完整认知——人是“性”(心性、精神)与“命”(生命、形体)的统一体,人格的完善必须从“性”与“命”的和谐共生中展开。

一、“性命双修”的内涵:从道教到三教共通

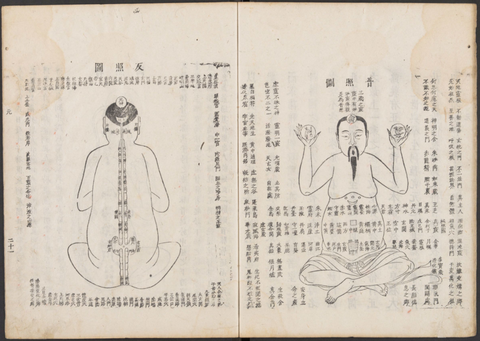

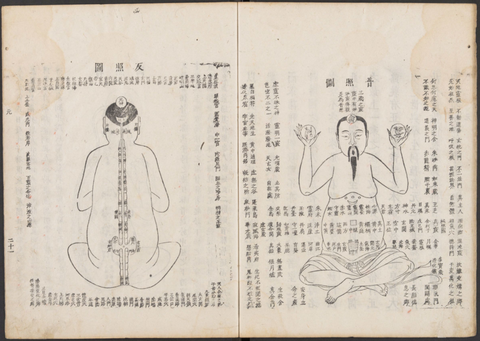

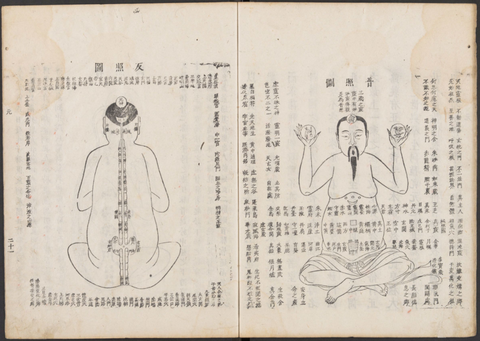

“性命双修”一词最早出自道教经典《悟真篇》,其核心是“性功”与“命功”的兼顾。道教认为,“性”是人的精神本质,如《道德经》所言“虚静守中”,指向内心的清净与觉醒;“命”是人的生命载体,如《庄子》所说“摄生之道”,强调身体的养护与调和。《悟真篇》中“性无命不立,命无性不存”的论断,直接点出了二者的依存关系——没有精神的觉醒,身体的修炼只是“行尸走肉”;没有身体的健康,精神的升华也无法落地。

有趣的是,这种“身心共养”的理念并非道教独有。儒家的“修身”学说中,“性”对应“仁心”的培养(如《论语》“吾日三省吾身”),“命”对应“礼仪”的规范(如《礼记》“坐如尸,立如齐”);佛教的“戒定慧”三学中,“戒”是对身体行为的约束(命功),“定”是对心性杂念的降服(性功),“慧”则是二者结合后的智慧觉醒。可以说,“性命双修”是三教共同认可的“人格培养底层逻辑”。

二、性命双修如何推动人格完善?

1. **身心和谐:人格的基础框架**

现代心理学认为,人格的稳定需要“认知 – 情绪 – 行为”的协调。而“性命双修”的第一步,就是通过“命功”(如道教内丹术的呼吸吐纳、儒家的礼仪实践、佛教的禅修坐定)让身体进入“有序状态”,再通过“性功”(如老子的“致虚极,守静笃”、孔子的“克己复礼”、佛教的“观心无常”)让精神进入“觉醒状态”。当身心从“冲突”走向“协同”,人格的基础框架就建立起来了。

2. **知行合一:人格的实践路径**

儒家讲“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,道教讲“道在日用”,佛教讲“生活即禅”。“性命双修”不是脱离生活的“闭门修炼”,而是在日常中践行——比如儒家的“孝悌”是对“性”(仁心)的落实,“洒扫应对”是对“命”(行为)的规范;道教的“内丹术”需要结合日常的饮食、作息;佛教的“禅修”需要融入行住坐卧。这种“知行合一”的修炼,让人格从“观念”变成“习惯”,从“抽象”变成“具体”。

3. **超越自我:人格的终极指向**

无论是道教的“成仙”、儒家的“圣人”、佛教的“成佛”,其本质都是人格的“超越”——超越自私、狭隘、执着,达到“无我”“利他”的境界。“性命双修”的终极目标,就是通过“性功”的觉醒(认识到“我”的虚妄)和“命功”的锤炼(突破“我”的局限),实现人格的圆满。比如道教的“逍遥游”,是身心自由后的超越;儒家的“内圣外王”,是身心和谐后的社会贡献;佛教的“普度众生”,是身心觉醒后的慈悲流露。

三、当代视角:性命双修与现代人的人格困境

今天,我们面临着前所未有的“性命失衡”:一方面,科技的发展让“命”的延长成为可能,但“性”的困惑却越来越多——焦虑、抑郁、空虚成为普遍的心理问题;另一方面,物质的丰富让“命”的需求得到满足,但“性”的追求却越来越功利——功利主义、消费主义侵蚀着人的精神世界。

此时,“性命双修”的智慧显得尤为珍贵。它告诉我们:人格完善不是片面的“追求成功”,也不是单纯的“追求快乐”,而是要让“性”与“命”和谐共生。比如,当我们感到焦虑时,不妨试试道教的“呼吸吐纳”(命功)和“观心”(性功),让身心平静下来;当我们感到空虚时,不妨学学儒家的“孝悌”(性功)和“礼仪”(命功),在付出中找到价值;当我们感到迷茫时,不妨看看佛教的“戒定慧”(性命双修),在觉醒中找到方向。

结语:性命双修是一场“终身的修行”

人格完善不是一蹴而就的,而是一场“终身的修行”。“性命双修”给我们的启示是:不要只关注“精神”,也不要只关注“身体”,而是要让二者共同成长。当我们既能保持内心的觉醒,又能拥有健康的身体;既能坚守自己的原则,又能适应社会的变化,我们的人格就会越来越完善,生命也会越来越圆满。

正如《庄子》所言:“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。”这,就是性命双修后的人格境界——像镜子一样,照见万物却不执着,回应万物却不迷失,在和谐中实现自我,在超越中成就他人。

参考资料

1. 《道德经》(老子)

2. 《庄子》(庄周)

3. 《论语》(孔子及其弟子)

4. 《悟真篇》(张伯端)

5. 《礼记》(戴圣编)

6. 《金刚经》(鸠摩罗什译)

7. 《道教史》(王卡)

8. 《中国文化要义》(梁漱溟)

9. 《佛教史》(印顺)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光