清晨的社区养老服务中心里,志愿者正帮老人调试智能手机;菜市场里,年轻人主动帮拄拐杖的老人提菜;医院门诊区,“老年优先窗口”前的队伍井然有序……这些日常场景,正是“老吾老以及人之老”这一古老哲思在当代社会的生动注脚。两千多年前,孟子在与梁惠王的对话中提出的这句名言,不仅是儒家仁政的核心主张,更跨越了思想流派的界限,与佛教的慈悲、道教的贵生理念相呼应,成为中国人刻在骨子里的社会关怀基因。

一、儒家:从“家庭孝亲”到“社会共养”的仁政延伸

“老吾老以及人之老”的源头,是儒家“推己及人”的伦理逻辑。《孟子·梁惠王上》中,孟子对梁惠王说:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。”这里的“老吾老”是基础——对自己父母的孝顺,是人性本善的自然流露;“以及人之老”则是升华——将对家人的爱扩展到全社会的老人,是“仁”的外化与推广。

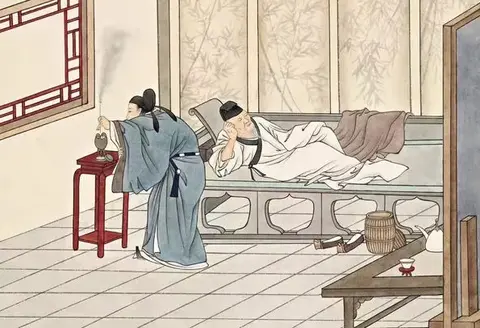

儒家的社会关怀,从来不是抽象的道德说教,而是与“仁政”制度设计紧密结合。《礼记·王制》中规定:“五十养于乡,六十养于国,七十养于学”,将老人的赡养纳入国家治理体系;汉代推行“王杖制度”,赐给老人象征特权的王杖,禁止侮辱、虐待老人;唐代设立“悲田院”,宋代有“居养院”,都是官方主导的养老机构。这些制度,正是“老吾老以及人之老”从理念到实践的落地。

正如学者所言:“儒家的尊老,不是简单的情感表达,而是通过‘礼’的规范,将家庭伦理升华为社会伦理,形成‘家国同构’的养老责任体系。”这种体系,让“尊老”从个人道德变成了社会义务,成为中国传统社会稳定的重要支撑。

二、佛教:慈悲为怀的“福田”实践

在佛教的教义中,“老吾老以及人之老”找到了另一种诠释维度——“慈悲”与“福田”。《杂阿含经》中说:“若人于父母,恭敬供养者,现世名称流,命终生天上。”佛教将赡养父母视为“善业”,而关爱他人的父母,则是“福田”中的“恩田”(对有恩者的供养)与“悲田”(对贫困者的救济)的结合。

唐代高僧义净在《南海寄归内法传》中记载,印度佛教寺院设有“老人房”,专门收留无依无靠的老人;中国南北朝时期,佛教寺院创办“僧祇户”“佛图户”,用寺产收入赡养老人、病人。这些实践,将佛教的“慈悲”从理论变成了具体的社会行动。

佛教的“福田思想”,更强调“无缘大慈”——不因为血缘关系而区别对待,对所有老人都有怜悯之心。正如《大般涅槃经》所言:“一切众生皆是我子,我亦众生之一。”这种观念,让“老吾老以及人之老”超越了家庭边界,成为一种普世的社会关怀。

三、道教:贵生理念下的“孝慈”传承

道教的“贵生”思想,为“老吾老以及人之老”注入了生命价值的思考。《道德经》中说:“故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。”道教将人的生命视为宇宙间的“四大”之一,强调“重人贵生”。而老人,作为生命的“完成者”,更应该得到尊重与关怀。

道教经典《太平经》中,明确提出“孝慈”是“天地之性”:“子孝父,弟顺兄,臣顺君,乃天地之性也。”这里的“孝”,不仅是对父母的孝顺,更是对所有老人的尊敬。道教宫观中,常有“敬老斋”“放生会”等活动,将关爱老人与“积德”“修仙”结合起来,让“尊老”成为一种宗教实践。

清代道教思想家黄元吉在《道德经注释》中说:“老吾老,是尽己之孝;以及人之老,是推己之孝以尽人孝。此乃大道之公,而非一家之私。”这种“大道之公”的观念,让“老吾老以及人之老”从家庭伦理升华为宇宙伦理,体现了道教对生命的终极关怀。

四、现代社会:传统哲思的“活的传承”

今天,当我们面对人口老龄化的挑战时,“老吾老以及人之老”的哲思依然具有强大的生命力。从“居家养老”到“社区养老”,从“子女赡养”到“社会共养”,从“物质帮扶”到“精神关怀”,这些现代养老模式的探索,正是对传统社会关怀理念的继承与创新。

儒家的“推己及人”,让我们在关爱自己父母的同时,想到身边的老人;佛教的“慈悲福田”,让我们把关爱老人视为一种“善业”;道教的“贵生孝慈”,让我们尊重老人的生命价值。这些理念,共同构成了中国特色养老文化的内核。

正如习近平总书记所说:“尊老爱老是中华民族的传统美德,爱老助老是全社会的共同责任。”当我们把“老吾老以及人之老”的传统理念融入现代社会治理,当“关爱老人”从个人行为变成社会共识,我们的社会,一定会更加温暖、更加和谐。

夕阳西下,晚霞映红了老人的脸庞。在社区的凉亭里,老人笑着给孩子们讲过去的故事;在医院的病房里,护士握着老人的手,轻声说“您放心,有我们在”;在乡村的小路上,年轻人扶着老人慢慢走,夕阳把他们的影子拉得很长很长……这些画面,正是“老吾老以及人之老”最动人的注脚,也是中华文明最温暖的传承。

参考资料

1. 《孟子·梁惠王上》

2. 《礼记·王制》

3. 《杂阿含经》

4. 《太平经》

5. 习近平总书记关于尊老爱老的讲话

【原创不易】转载交流请联系玄门之光