在快节奏的现代生活中,“养生”早已不是老年人的专利,越来越多的年轻人开始关注“如何活好”。从保温杯里的枸杞到健身房的挥汗如雨,我们试图用各种方式调理身体,却常常忽略了一个关键问题——情绪,才是养生的“总开关”。

传统哲学中,佛教、道教与国学早已将“情绪调节”纳入养生体系的核心。它们不主张“对抗情绪”,而是教我们“读懂情绪”“转化情绪”,最终实现“心身合一”的健康状态。这种智慧,或许能为当代人的“情绪养生”提供更深刻的启发。

一、佛教:情绪是“心的涟漪”,养生从“观照内心”开始

佛教认为,“一切痛苦皆源于执着”,而情绪的波动正是“执着”的外显。《金刚经》中“应无所住而生其心”的智慧,其实就是情绪调节的最高法则——不被情绪绑架,而是成为情绪的观察者。

比如,当我们因工作压力而焦虑时,佛教不会让我们“强行压抑”,而是教我们“正念呼吸”:把注意力放在鼻尖的气息上,观察焦虑像云一样升起,又像云一样消散。这种“观照”的能力,能让我们从“情绪的奴隶”变成“情绪的主人”。

近代高僧虚云大师曾说:“心随境转是凡夫,境随心转是圣贤。” 所谓“境随心转”,其实就是通过情绪调节,让内心的平和转化为身体的健康。佛教的“禅修”“持戒”等方法,本质上都是在训练这种“心的力量”。

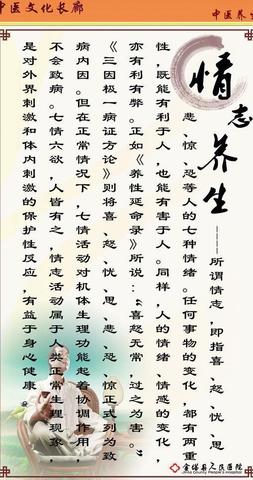

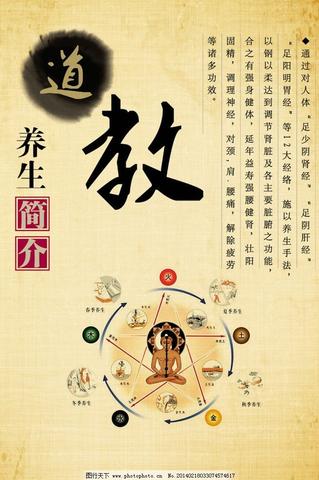

二、道教:情绪是“气的波动”,养生要“调和阴阳”

道教以“道法自然”为核心,认为情绪与身体的“气”密切相关。《黄帝内经》中“怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下”的论述,正是道教情绪养生的理论基础——情绪的波动会导致“气”的紊乱,而“气”的紊乱又会引发身体的疾病。

道教的“情志相胜法”是情绪调节的经典方法。比如,“喜胜悲”:当我们因失去亲人而悲伤时,可以通过回忆快乐的往事或参与有趣的活动,用“喜”的情绪化解“悲”的郁结;“怒胜思”:当我们因过度思虑而失眠时,可以通过适当的运动(如打太极)释放“怒”的能量,打破“思”的循环。

道教还强调“顺应自然”的情绪管理。比如,春天万物生发,宜保持“舒畅”的情绪;秋天万物凋零,宜避免“悲伤”的情绪。这种“随季节调情绪”的方法,其实是让情绪与自然节律同步,从而达到“养生”的目的。

道教经典《道德经》中“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”的辩证思维,也为情绪调节提供了哲学支撑——没有绝对的“好情绪”或“坏情绪”,关键是要保持“平衡”。比如,过度的“喜”会消耗气血,过度的“怒”会损伤肝脏,只有“适度”的情绪表达,才能让“气”顺畅,让身体安康。

三、国学:情绪是“德的外显”,养生需“修身养性”

国学以“儒家思想”为核心,认为“情绪”与“品德”密切相关。《论语》中“克己复礼为仁”的主张,其实就是教我们通过“克制情绪”来提升品德,进而达到养生的目的。

儒家的“中庸之道”是情绪调节的关键。所谓“中庸”,就是“不偏不倚”“过犹不及”。比如,当我们遇到开心的事时,不要“狂喜”;遇到生气的事时,不要“暴怒”;遇到悲伤的事时,不要“过度消沉”。这种“适度”的情绪表达,正是儒家眼中的“养生之道”。

《大学》中“修身齐家治国平天下”的逻辑,也把“情绪调节”放在了“修身”的第一步。只有先“修心”——调节好自己的情绪,才能“齐家”“治国”“平天下”。而“修心”的方法,就是“格物致知”“诚意正心”:通过认识事物的本质,端正自己的心意,从而让情绪保持平和。

国学大师南怀瑾先生曾说:“真正的养生,是养自己的性情。” 这种“性情养生”的智慧,正是国学对当代人的最大启示——情绪调节不是“压抑”,而是“修养”;不是“对抗”,而是“完善”。

结语:情绪调节是养生的“底层逻辑”

传统哲学中的“情绪养生”智慧,其实是在告诉我们:身体的健康,从来不是“养身”那么简单,而是“养心”的结果。佛教的“观照”、道教的“调和”、国学的“修养”,都是在教我们如何“管理情绪”,从而实现“心身合一”的健康状态。

在这个“情绪过载”的时代,或许我们需要回到传统,从佛教、道教、国学中寻找“情绪调节”的智慧。毕竟,真正的养生,从来不是“吃什么”“做什么”,而是“如何想”。

参考资料

1. 《金刚经》(佛教经典)

2. 《黄帝内经》(道教经典)

3. 《论语》《大学》(国学经典)

4. 虚云大师《禅修讲话》(佛教养生思想)

5. 南怀瑾《论语别裁》(国学养生智慧)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光