在人类对世界的认知框架中,“因果”始终是核心命题。佛教徒谈“善恶有报”,科学家讲“变量相关”,两种看似遥远的思维体系,却都试图回答“为什么”这个终极问题。当我们把佛教因果观与科学因果律并置,究竟是发现一场跨越千年的思想共鸣,还是看到两种认知维度的根本分野?

二、佛教因果观:从“业”到“轮回”的闭环系统

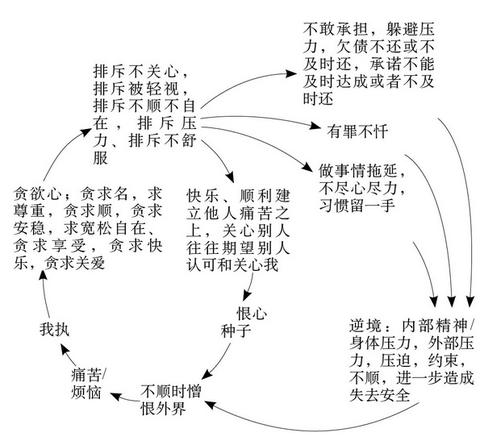

佛教的因果观以“业(Karma)”为核心,构建了一套涵盖过去、现在、未来的闭环逻辑。《杂阿含经》中说:“此有故彼有,此生故彼生;此无故彼无,此灭故彼灭”,强调因果的连续性与必然性——每一个行为(身、口、意)都会产生相应的“业力”,如同种子在适宜条件下萌发,最终结出“果报”(异熟、等流、增上、士用)。这种因果不是线性的“一因一果”,而是复杂的“多因多果”:一个念头可能引发连锁反应,而当前的境遇则是过去无数业力的综合显现。更关键的是,佛教因果观包含“轮回”维度——果报不仅在今生,还会延续至来世,形成“前世-今生-来世”的无限循环。这种超越个体生命周期的因果链,赋予了行为道德责任的终极性:善业得善果,恶业得恶果,无人能逃脱业力的牵引。

三、科学因果律:从“决定论”到“概率性”的实证路径

科学中的因果律源于实证主义传统,强调“可观察、可测量、可重复”的因果关系。从牛顿力学的“决定论因果”(给定初始条件,必然导致确定结果),到量子力学的“概率性因果”(只能预测结果的概率分布),科学因果律始终以“变量间的相关性”为核心。例如,经济学中的“供需关系”、物理学中的“力与加速度”,都是通过实验或数据验证的“因果机制”。科学因果律的关键特征是“定域性”(因果作用不能超过光速)与“客观性”(不依赖观察者的主观意识)。它关注的是“如何发生”,而非“为何发生”——比如,科学可以解释“吸烟导致肺癌”的生理机制,但不会回答“为什么这个人会选择吸烟”的终极问题。

四、异同之辨:维度、目的与主体性

(一)核心差异:超越性 vs 实证性

佛教因果观是“超越性”的——它不仅解释现象界的因果,更指向生命的终极解脱:通过断除“无明”(对因果的无知),熄灭业力循环,达到“涅槃”境界。而科学因果律是“实证性”的——它只关注可经验的现象,拒绝讨论超验的“终极原因”。例如,佛教会问“为什么我今生受苦”(答案是前世恶业),而科学会问“我受苦的生理机制是什么”(答案是神经递质、基因等)。

(二)共同之处:对“必然性”的信仰

尽管路径不同,两者都相信“因果的必然性”:佛教认为“业力不失”,科学认为“规律不变”。这种对“必然性”的信仰,为人类提供了认知世界的稳定框架——无论是佛教徒的“修行”还是科学家的“实验”,都是基于对“因果可把握”的信念。

(三)互补性:主体性与客观性的统一

佛教因果观强调“主体性”——个体的意识(意业)是因果的起点,因此改变命运的关键在于“转念”(如《六祖坛经》所说“一切福田,不离方寸”)。而科学因果律强调“客观性”——因果关系不受个体意识影响,因此改变结果的关键在于“调整变量”(如改变实验条件)。两者的互补性在于:佛教关注“人如何改变自己”,科学关注“人如何改变世界”,共同构成了人类认知的完整图景。

五、结语:因果的两种语言

佛教因果观与科学因果律,是人类用两种不同语言讲述的“因果故事”。佛教用“业报”解释生命的意义,科学用“变量”解释世界的机制;佛教指向“解脱”,科学指向“控制”。当我们理解了两者的异同,便不会再用“科学”否定“佛教”,或用“佛教”否定“科学”——它们如同鸟之双翼、车之双轮,共同承载着人类对“真理”的追求。正如爱因斯坦所说:“科学没有宗教是盲目的,宗教没有科学是跛足的”,佛教因果观与科学因果律的对话,或许能为我们提供一种更包容、更深刻的认知方式。

参考资料

1. 《杂阿含经》

2. 《六祖坛经》

3. 爱因斯坦:《科学与宗教》

4. 量子力学中的因果性问题研究(物理学文献)

5. 佛教因果观的哲学解读(宗教学文献)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光